Interviews | File No.005

青野 賢一 古き良きエスプリが漂う、クリエイターのお宅 Kenichi Aono : BEAMS Creative Director / Meguro-ku, Tokyo / 2011.11.7

台風が関東に接近した雨風吹き荒れる天候の中、ビームスのクリエイティブディレクターとしてまたDJとして幅広く活動する青野賢一さんのお宅に伺った。

.jpg)

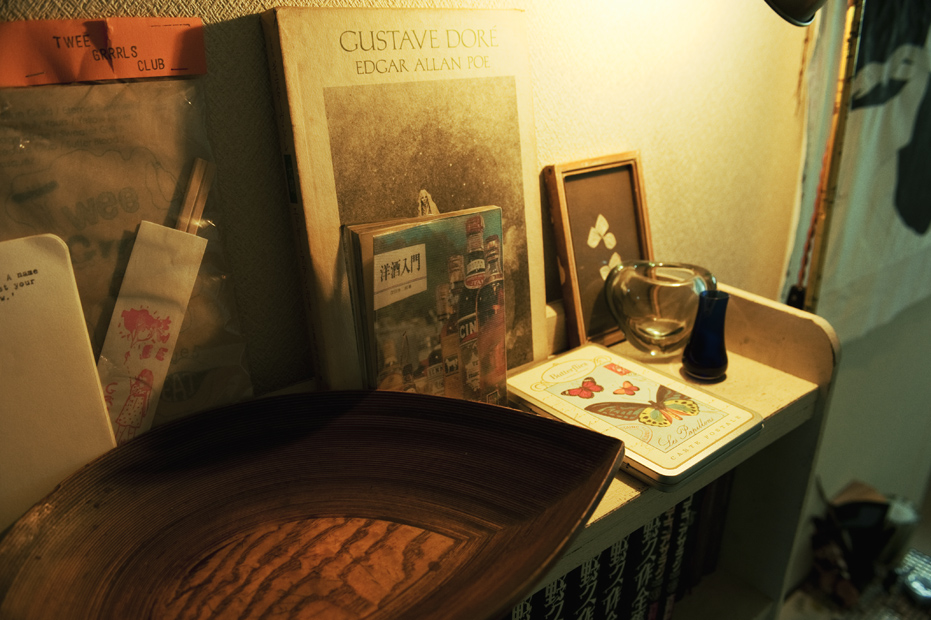

ヴィンテージマンションの7階にある青野さんのお宅は、リフォームがされているためか、築41年という古さを感じさせない。玄関には、整然と靴が並び、黒いアイアンのコートハンガーにはたくさんの帽子がかけられている。壁には様々なテイストの絵やポスターが飾られていて、雑誌や写真集などで見る外国の家のウォールディスプレイのよう。角部屋で窓が大きいせいか、悪天候にも関わらず、リビング、寝室、楽器部屋と、どの部屋も明るい印象だ。リビングに入ってまず目に入るのは、上品なベージュが目を引くヴィンテージのL字型ソファと、薔薇の絵が描かれたキャビネット。その他にも玄関同様に、様々な家具や小物が並んでいるが、不思議と違和感を感じさせない。むしろ、その絶妙なバランス感が心地良くさえ感じられる。残念ながら取材の日は見ることが出来なかったが、天気が良い日はリビングから東京タワーが見えるらしい。寝室はシンプルかつ清潔感のある雰囲気の中にブルーノ・マットソンのラウンジチェアが何気なく置いてあり、対照的に音楽部屋は、レコードやCD、楽器が雑然と置いてある。

伺って早々に、青野さんは中村屋のコーヒー豆を丁寧に挽き、1つ1つ異なるアンティークの素敵なカップにコーヒーを淹れてくれた。そんなゆるりとした時間を過ごしながら、仕事の事からお宅の話まで伺った。

ビームスで働き始めたのはいつ頃からなんですか?

1987年、大学一年生の夏休みにアルバイトで入ったから、今年で24年経ちます。

きっかけは何だったんですか?

高校時代はずっとバンドをしていて、大学に入るまでアルバイトをした事が無くて。大学に入っていい加減アルバイトしなきゃと思っている時に、たまたま原宿をプラプラ歩いていたらお店にアルバイト募集の貼紙がしてあって、これだなと思って。それで応募して面接してもらったら即採用となって、それからずっと。まあ、当時は都内には原宿と渋谷しか店舗が無かったんです。最初はカジュアルなラインのショップスタッフとして店頭に立つ予定だったのですが、原宿のインターナショナルギャラリー ビームスが人手不足ということでそこに配属になりました。

その頃、大学の友達の女の子がマガジンハウスのブルータス編集部でアルバイトをしていて、その子を介して編集部の人やスタイリストさんがたくさん来るようになって。その対応をしている内に、リースや取材対応が増えて、そのままプレスの仕事に流れていった感じですね。

青野さんと言えば、私の中ではビームスのプレスという印象が強いのですが、どれぐらいプレスをされていたのですか?

26~27歳くらいの時からかな。それから1999年にビームス レコーズを立ち上げるって話になって、その責任者にもなって、プレスと両方を担当して。そして、今の部署に移るちょっと前は、その2つとウェブのスーパーバイザーも兼任してやっていました。去年の3月までだからプレスは13、4年やったかな。

そうだったんですね、それにしても幅広い。じゃあ現在は何をされているのですか?

昨年4月に出来た、ビームス創造研究所という社長直轄の部署で個人のスキルを活かして次につながるような仕事をやっていく部署にいます。そこから次の新しいビジネスに繋がるようになればいいし、今までやっていなかったような、よその会社と個人で仕事ができるような、自由な取り組みで仕事が出来る事が増えましたね。

最近だと、パルコで開催する女子の文化祭「シブカル祭。」の実行委員として、人選、ブッキング、企画立案、運営を行ないました。

ビームスは、アパレル以外にフェニカに代表される、ファッション以外の暮らしにまつわる様々な取り組みを展開されていますが、始めた経緯などを教えてください。

ずっとファッションを中心にやってきて、90年代前半あたりから売り場に雑貨が少しずつ増えだしました。今まで服だけ買っていた人たちが成熟して、家具とか家の中の事にお金と時間を使い始める萌芽が見え隠れしている時期で。じゃあ、ライフスタイル全般をセレクトショップ的な視点で展開していきましょうという事になって、雑貨や家具を取り扱うお店を作っていきました。

フェニカは、素晴らしいお店ですよね。

フェニカの前身として、まずビームス モダンリビングがありました。ロンドンオフィスの2人が北欧の家具や雑貨が日本でまだ全然注目されていない時に、次はこれ面白いからといって1994年ぐらいから細々とスタートしたものです。まあ、その頃は全然売れて無かったけど(笑)。

1994年と言えば、イームズが注目され始めたぐらいですかね?

そうですね、もう少し前かもしれない。当時は家具と言うと、アルフレックスとかカッシーナとかそういうイメージが強い時代で。家具にお金をかけるって言ったらそういうものを買う感じだったから。そういう家具に比べると、北欧の家具は現実味のある値段だし、日本の家のサイズにも合っているし、デザインも変わらず、同じ製法で作られていたりする。ビームス モダンリビングではそういうものを中心にやっていた。今のフェニカが定着したのは、当時からその部分を大事にしていたことが大きいと思います。やっぱりロンドンオフィスの功績が大きい。

先ほどからお話しに出てくるロンドンオフィスというのは?

北村恵子とテリー・エリスの2人が、1986年からやっているロンドンにあるビームスのバイイングオフィス。デザイナーとの直接コネクションもあって、まだ日本に紹介されていないようなファッションブランド、例えばエミリオ・プッチとか、ヘルムート・ラングとか、ゴヤールなんかもいち早く日本に紹介していました。それらのブランドが沢山あったのが、僕が売り場に居た当時のインターナショナルギャラリー ビームスです。

彼らはファッションだけではなくてインテリアについても目利きで、アアルトやブルーノ・マットソンなどの北欧家具や雑貨、マリメッコのファブリックなどにも早くから注目していたり、また日本の民芸にも精通していて、その独自のセレクトの幅というのが、今のフェニカの魅力になっていると思います。

確かにフェニカのコーナーは、独自の審美眼でセレクトされていて海外のショップに来ている感じがいつ行っても楽しくなります。それでは青野さんのお宅の事についてお伺いしようと思います。いつ頃こちらに引越しをされたのですか?

5年前くらいですね。前の家もこの近くだったんだけど、レコードや機材の量がすごいことになってきたので、引っ越そうと思って。何軒か不動産屋に行ったのだけれど、なかなか条件に合う物件が無くて。それでトボトボ肩を落として商店街を歩いていたら、とある古い不動産屋の窓にこの物件が貼ってあった。それで中に入ったら今から内覧しますか?と言われてそのまま見に行って(笑)。

ドラマティックな出会いですね(笑)。それで即決だったんですか?

駅からも近いし、間取りも気に入ったし、管理もしっかりしていたし。あとは、東京タワーが見える(笑)。それで決めました。

憧れの東京タワーですね(笑)。お部屋を拝見する限り、洋服がほとんど外に出ていないですよね?勝手なイメージだったんですが、青野さんのお宅って洋服やレコードが溢れているイメージがあったのですが。

洋服は強引にクローゼットに押し込んでいます。たまにお声掛けいただいてフリーマーケットに出したりするから、その時に整理しているぐらいですね。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

以前何度かお宅の写真を雑誌とかウェブで見たことがあったのですが、インテリアにも相当なこだわりがありますよね?

全然ない(笑)。ファッションも別にこだわりは無いですよ。

そんな事はないでしょう(笑)。でもこのインタビューで同じ質問をすると皆さんだいたいこの答えが返ってきますが(笑)。

ただ、好きなもののスタンダードみないたいなものはあるんじゃないかな、そういう人たちは皆。それはテイストなのかブランドなのか……さっき北欧の話がでたけど、僕はそういうので統一するっていうのはあんまり好きじゃなくて。これ(薔薇の絵のついたキャビネット)はイギリスの家具だし。

薔薇がかなりインパクトありますね。これもアンティークですか?

うん、所謂ヴィンテージ。これは1960年代くらいかな。薔薇が付いている家具なんてなかなか無いでしょ。そういう妙な所にぐっとくるんです。家にはアメリカの家具も日本のものもあるし、国とか年代でいったらバラバラ(笑)。

.jpg)

でも青野さんらしい(笑)。青野さんが家具に興味を持つきっかけは?

具体的に、ものに結実するような決定的な事の1つは、自分のところで家具を扱い始めたのは大きいですね。

そこからいろいろと知るようになったものも沢山あるし。あとは、僕らなんかは10代の頃に1960年代の例えばヌーヴェルバーグを見て、「格好良いな」なんて思っていたりしたから、ああいう空間とか調度品とかが格好良いなっていう感覚があって。あの時のあれってこういう物だったんだっていうのが家具をちょっと知る事によってわかってきたりして、それからかな。ただ、人が持っているとか流行っているものにあまり興味は無いんです。イームズとか買った事は無いし。古いものは比較的好きかもしれない。

それは、どうしてですか?

やっぱり1つは1960年代に対する憧れや思いみたいなものはきっとあると思うんです。そういう中で好きなものを選んでいくと、ものすごく新しいものっていうよりは、ちゃんと人の手が掛かっているものに目が行っちゃう。あとは、昔観たり聴いたり読んだりした映画や音楽や本、そういうものからの影響は結構大きいかもしれない。だからそういうものが増えるんだと思います。

それは別に時代、国、有名無名、高い安いとかでは無くて。

そう。だってDJでかける音楽とか買う音楽もあんまり時代や国を意識したことは無いし。そして、何か外的なものとの距離のとり方っていうのは多分何においてもあんまり変わらないんだと思います。レコードを買うにしても本を買うにしても、家具を選ぶにしても、洋服を選ぶにしても。自分と対象のものとの距離っていうのがあまり変わらない。それが直線上じゃなくて円になっている感じかな。

ものに対するこだわりやスタンスがブレ無い人って、一見するとバラバラなんだけど、筋が通っている感じがしてその人感というか、全体としては良い意味で統一感があるという。じゃあ、物を選ぶ基準も同じですかね?

そうですね。でも基本あまのじゃく(笑)。人が持っているもの、流行っているものには、ちょっと...いかない。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

じゃあ、思い入れというか面白いエピソードがあるものとかあったりしますか?

パリのクリニャンクールのマーケットで購入したコートラック。まだフランスの通貨がフランの時代で、確か値切って1,000フラン、当時日本円で3万円ぐらいだったと思います。一目惚れして値段も3万円なら良いかなと思って、取置いてもらって。それで、自分はその翌日が帰国だったから同行していた大学時代の後輩にバスで運んでもらって、バスの後ろのデッキみたいところに載せて。配送までをお願いをしたという(笑)。送料で10万円ぐらいかかりました。

送料が3倍以上(笑)。

でもかなり気に入ったから。日本のヴィンテージショップでたまに見かけたりするのだけど、数倍するんですよ。値段が。後輩に運ぶのを頑張ってもらって良かったという(笑)。意外とそういう風に偶然ぱっと出会うものが多いかもしれないですね。

何か明確な目的があって探すというよりは、何となくぼんやり思い描いているものはあるのだけれどその時に出会ったものを気に入って買うということが多いのですか?

あまり目的買いみたいなものは無くて。本とか見て欲しいなと思ってもだいたい忘れちゃってたりとか。まぁレコードもそうなんですが、ふらりと出かけて、見て「おーっ」と思ったりとか凄いなと思ったものを買っちゃいますね。今だったらネットで見るものもそれに含まれるのかもしれないけど。このキャビネットもたまたまロイズアンティークスのサイトを見ていたら入荷予定って出ていて。青山のお店にあるというのがわかったから、とりあえずこっそり行って、そーっと見て。「おー、これ格好良い」って買いました(笑)。

このキャビネット、なかなか自分の家に置けるイメージが湧かない(笑)。

まあ、自分でもギリギリかなと思ったりしているけど、薔薇可愛いじゃんって(笑)。あとは、この拾ってきたオットマンかな。これはブルータスの椅子特集の取材でも紹介しました。

これ、見ましたよ。このオットマンにはどんな思い出があるのですか?

仕事で柳宗理さんの事務所に行って。それで隣が前川國男建築事務所だったんだけど、そこにこのオットマンが捨ててあった。それで事務所の人に「どうするんですかこれ?」って聞いたら「もう捨てるんですよ。」みたいな話になって、「じゃぁもったいないからもらって帰っていいですか?」って、うちの会社の人間何人かでいついつまでに取りにいきますって置いておいてもらって、みんなで分けました(笑)。

えっ、本当ですか?ということは、これは前川國男さんデザインの家具ということですか?

おそらくそうだと思います。ブルータスの編集の人が確認してくれて、前川國男さんが設計した埼玉会館のロビーで使われていたものらしい。

.jpg)

イデーでも千代田生命ビル(現 目黒区役所)や箱根プリンスホテル(現ザ・プリンス箱根)などの設計をされた建築家の村野藤吾さんのリプロダクトを手掛けているんですけど、建築家の方って設計した建物のためだけに家具や照明をデザインされたりしてますよね。これは本当に貴重ですね。

あとは、これもアンティークなのだけど、ビクトリア朝時代の写真を入れて飾ったり収納したりできる箱。恵比寿にある友人のアンティークショップ「I FIND EVERYTHING」で買ったのだけど、手仕事の細かい作りとこのレンズに惹かれました。僕はコレクターじゃないし、系統立ててものを買ったりはしないのだけど、こういう風にいろいろなものが溜まるという(笑)。

あと、インテリアで無くても良いのですが、参考にしたりしているものや人ってあったり、いたりしますか?

僕の家の雰囲気とは違うんだけど、フランスの建築家ジャン・ロワイエールの展覧会図録。アラブのお金持ち相手に家の設計とかインテリアをやっていた人です。彼のデザインやコーディネーションがすごく好きで、昔パリでエキシビジョンをやっていて、たまたま観る事ができたのだけど。クラシックかつデコラティブでモダン、悪趣味ギリギリ、高級なキッチュみたいな。そんなギリギリ感が好きで、そこにすごくシンパシーを感じます。

映画だとルイ・マル監督のフランス映画「鬼火」(1963年)が好き。パリに行く前にクローゼットから服を選ぶシーンがあるでしょう。あのシーンが最高に格好良くて。モーリス・ロネが住んでいるところは施設みたいになってるけど、ああいう部屋の感じもいい。やっぱりクラシックですね。

あとは、篠山紀信さんが撮影した本「三島由紀夫の家」。このクラシカルな雰囲気が好きだな。あと小物の選び方とか、グロテスクな感じ、これもギリギリですね(笑)。澁澤龍彦「澁澤龍彦 幻想美術館」(監修・文 巖谷國士)で篠山紀信さんが澁澤龍彦の家を撮影しているのだけれど、澁澤龍彦の家も同じような雰囲気で好きです。

人で言うと、YMOの高橋幸宏さんからはインテリアだけではなく、音楽やファッション、全てに影響を受けていると思います。

それでは最後に次に住んでみたい場所や家、また今のお宅で手を加えたいところってありますか?

現実的では無いけれど、ホテル暮らしはしてみたいですね。冨士屋ホテルとか帝国ホテルのようなクラシカルなホテルに。必要なものだけが用意してあって、自分で物を所有しない。そういうのって、普通に生きてると無いよね。だから無いってわかっていて、やってみたいなっていう(笑)。

まあ、現実的な話としてはリビングに吊るす照明が欲しい。普段間接照明だけで少し暗いぐらいで過ごすのが好きなのだけど、友人が遊びにきたりもするから。本当はアンティークのシャンデリアが欲しいのだけれど、日本の家は天井が低いから難しいですね。シャンデリアの美しさのひとつに陰影ってあるじゃないですか。でも天井が低いと陰影が綺麗に感じられないよね。なかなか悩みどころです(笑)。

.jpg)

多忙を極める中、質問に対して一つ一つ丁寧にインタビューに答えてくれた青野さん。今年の夏もビームスの活動だけではなく、音楽活動も精力的にこなしたそうで、最後に近くリリースするという音源のサンプルを聴かせてもらった。さらに秋から冬に向け、現在進行中の様々な企画もあるようで、今後も気負わずに、それでいてますます幅広く活躍をされる青野さんに期待です。

Interview : Tadatomo Oshima (IDÉE), Photo : Masahiro Sanbe

- 青野 賢一

- 1968年生まれ。東京出身。〈BEAMS〉クリエイティブディレクター、〈BEAMS RECORDS〉ディレクター。プレス職などを経て、現在は「ビームス 創造研究所」に所属し、選曲、DJ、執筆、PRディレクションなど、主に社外の仕事を行う。また、山崎真央(gm projects/AKICHI RECORDS)、鶴谷聡平(NEWPORT)との選曲ユニット「真っ青」や、ストリングスやホーンなどを擁する大所帯バンド「F.A.C.E」のメンバーとしても活動。著作に『迷宮行き』(BCCKS/天然文庫)がある。中島ノブユキによるSister Sledge「thinking of you」のカバーを「真っ青」でリミックスした12インチレコード「thinking of you EP」が発売中。

写真:三部 正博

1983年 東京都生まれ。東京ビジュアルアーツ中退後、写真家泊昭雄氏に師事。2006年 フリーランスとして活動開始。

www.3be.in